"Forum Eau'riginal" au Pays des lacs (Montmorot - Jura)

Nom de la structure

EPL Lons Le Saunier- Montmorot

Téléphone

03 84 87 20 00

Contact (courriel)

armelle.lepine@educagri.fr

Contact2 (courriel)

marie.boyer@educagri.fr

Site Web

http://www.montmorot.educagri.fr/

Code postal

39570

Ville

Montmorot

Département

Jura

Type d'initiative

- animation territoire/classe d'eau

- milieu naturel

Contexte

Un diagnostic environnemental et une enquête sociologique ont été réalisés en 2015 par 27 étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature (promotion 2014-2016) sur le bassin du Buronnet : à la restitution de ce travail, le constat d’une méconnaissance de la population locale sur la gestion de la ressource en eau sur son territoire est fait.

L'idée d’organiser un évènement sur le territoire du contrat de rivière pour aller plus loin est née. Dans quelle mesure un premier évènement à destination du grand public peut-il contribuer à sensibiliser et impliquer la population locale de la communauté de communes du Pays des lacs, sur la gestion collective de la ressource en eau et des milieux aquatiques, patrimoine commun ?

Le cadrage spatio-temporel du projet est proposé par les enseignantes au CD 39.

Les étudiants, encadrés par deux enseignantes (Marie Boyer - Module M54 Education à l’Environnement et Module M56 Valorisation et outils d’interprétation - et Armelle Lépine - Module M55 Gestion de Projet) ont proposé le 18 mars 2016 une journée de forum à la salle des fêtes de Clairveaux-les-lacs (position centrale au niveau de la communauté de communes, sur le territoire du contrat de rivière Ain amont)

Un diagnostic environnemental et une enquête sociologique ont été réalisés en 2015 par 27 étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature (promotion 2014-2016) sur le bassin du Buronnet : à la restitution de ce travail, le constat d’une méconnaissance de la population locale sur la gestion de la ressource en eau sur son territoire est fait.

L'idée d’organiser un évènement sur le territoire du contrat de rivière pour aller plus loin est née. Dans quelle mesure un premier évènement à destination du grand public peut-il contribuer à sensibiliser et impliquer la population locale de la communauté de communes du Pays des lacs, sur la gestion collective de la ressource en eau et des milieux aquatiques, patrimoine commun ?

Le cadrage spatio-temporel du projet est proposé par les enseignantes au CD 39.

Les étudiants, encadrés par deux enseignantes (Marie Boyer - Module M54 Education à l’Environnement et Module M56 Valorisation et outils d’interprétation - et Armelle Lépine - Module M55 Gestion de Projet) ont proposé le 18 mars 2016 une journée de forum à la salle des fêtes de Clairveaux-les-lacs (position centrale au niveau de la communauté de communes, sur le territoire du contrat de rivière Ain amont)

Objectif

Pour le territoire :

- Informer le public sur les risques liés à l’eau et les moyens de gestion de la ressource en eau mis en place

- Transmettre à la population locale l’importance de l’eau pour la biodiversité

- Sensibiliser le public à un usage éco-citoyen de la ressource en eau

- Favoriser le dialogue entre la population locale et les acteurs

Pour les étudiants BTS GPN :

- Concevoir et conduire un projet dans toutes ses dimensions

- Concevoir et mettre en œuvre des outils d’interprétation

Pour le territoire :

- Informer le public sur les risques liés à l’eau et les moyens de gestion de la ressource en eau mis en place

- Transmettre à la population locale l’importance de l’eau pour la biodiversité

- Sensibiliser le public à un usage éco-citoyen de la ressource en eau

- Favoriser le dialogue entre la population locale et les acteurs

Pour les étudiants BTS GPN :

- Concevoir et conduire un projet dans toutes ses dimensions

- Concevoir et mettre en œuvre des outils d’interprétation

Description de l'action

- Pré-forum (décembre 2015 à Janvier 2016) :

Conception et mise en œuvre de programmes pédagogiques sur l’eau (eau-biodiversité, eau-énergie, eau-pollution…) pour 4 classes de cycle 3 (CM1/CM2) et 3 classes de 5ème de Clairvaux les lacs. Ce pré-forum s’effectue dans le cadre des cours de M54 et conduit sur le territoire de Clairvaux-les-lacs par 5 groupes de 3 étudiants. Une restitution des travaux des primaires et collégiens est effectuée lors du forum.

- Forum : le vendredi 18 mars 2016 :

9h à 13h = Mise en place des ateliers et de la salle

13h30 à 16h = accueil des scolaires partenaires du projet

répartition des classes en petits groupes (8 élèves max) pour les faire tourner sur divers ateliers ludiques, scientifiques et expérimentaux dans une démarche participative maximale et venant ainsi enrichir les notions abordées lors du pré-forum (cf. pj)

18h à 21h = ouverture tout public

Habitants et acteurs de la communauté de communes du Pays des lacs (élus, techniciens, bénévoles associatifs…)

Implication des partenaires locaux sur le forum par la présentation de travaux, l’animation d’activités sur un parcours de 25 stations

- Pré-forum (décembre 2015 à Janvier 2016) :

Conception et mise en œuvre de programmes pédagogiques sur l’eau (eau-biodiversité, eau-énergie, eau-pollution…) pour 4 classes de cycle 3 (CM1/CM2) et 3 classes de 5ème de Clairvaux les lacs. Ce pré-forum s’effectue dans le cadre des cours de M54 et conduit sur le territoire de Clairvaux-les-lacs par 5 groupes de 3 étudiants. Une restitution des travaux des primaires et collégiens est effectuée lors du forum.

- Forum : le vendredi 18 mars 2016 :

9h à 13h = Mise en place des ateliers et de la salle

13h30 à 16h = accueil des scolaires partenaires du projet

répartition des classes en petits groupes (8 élèves max) pour les faire tourner sur divers ateliers ludiques, scientifiques et expérimentaux dans une démarche participative maximale et venant ainsi enrichir les notions abordées lors du pré-forum (cf. pj)

18h à 21h = ouverture tout public

Habitants et acteurs de la communauté de communes du Pays des lacs (élus, techniciens, bénévoles associatifs…)

Implication des partenaires locaux sur le forum par la présentation de travaux, l’animation d’activités sur un parcours de 25 stations

Résultats

93 scolaires et 250 participants tout public, dont 30% de jeune public

Evaluation par le public (48 % "bon", 52 % "excellent" - 94 % pour un renouvellement de l'évènement) et par les partenaires (lors du troisième comité technique)

93 scolaires et 250 participants tout public, dont 30% de jeune public

Evaluation par le public (48 % "bon", 52 % "excellent" - 94 % pour un renouvellement de l'évènement) et par les partenaires (lors du troisième comité technique)

Utilisation pédagogique

- Dans les modules du référentiel : illustration, des notions théoriques cours, cas concret.

Gestion de projet (M55)

Animation d’un public (M54)

Conception d’outils d’interprétation (M56)

- Dans les activités pluridisciplinarités en économie et animation : 21 heures, pour concevoir le projet

21 h x 27 étudiants soit 567 heures

21 h x 2 enseignants soit 42 heures

- Des heures au service de la réussite du projet (3 réunions de comité technique)

27 étudiants et 2 enseignants

Partenaires techniques présents (en moyenne 10 / réunion)

- Des heures pour la journée de l’évènement :

27 étudiants et 2 enseignants : préparation, animations, rangement

Partenaires techniques présents lors de l’évènement

- Dans les modules du référentiel : illustration, des notions théoriques cours, cas concret.

Gestion de projet (M55)

Animation d’un public (M54)

Conception d’outils d’interprétation (M56)

- Dans les activités pluridisciplinarités en économie et animation : 21 heures, pour concevoir le projet

21 h x 27 étudiants soit 567 heures

21 h x 2 enseignants soit 42 heures

- Des heures au service de la réussite du projet (3 réunions de comité technique)

27 étudiants et 2 enseignants

Partenaires techniques présents (en moyenne 10 / réunion)

- Des heures pour la journée de l’évènement :

27 étudiants et 2 enseignants : préparation, animations, rangement

Partenaires techniques présents lors de l’évènement

Autre valorisation

- création et diffusion des supports de communication (logo, flyers, banderoles,...)

- dossier de presse

- sites web et réseaux sociaux

- création et diffusion des supports de communication (logo, flyers, banderoles,...)

- dossier de presse

- sites web et réseaux sociaux

Perspective

- participation à un séminaire d'échange sur la rivière Ain (11 octobre 2016)

- participation d'un enseignant à une formation dans le cadre du programme Life Tourbières dans le Haut-Jura

- réinvestissement sur le territoire des contacts scolaires, pour des situations concrètes d'animation offertes aux étudiants vers toutes les classes primaires de Clairvaux

- renouvellement possible de l'évènement tous les 2 ans environ, pris en charge par les acteurs du territoire

- participation à un séminaire d'échange sur la rivière Ain (11 octobre 2016)

- participation d'un enseignant à une formation dans le cadre du programme Life Tourbières dans le Haut-Jura

- réinvestissement sur le territoire des contacts scolaires, pour des situations concrètes d'animation offertes aux étudiants vers toutes les classes primaires de Clairvaux

- renouvellement possible de l'évènement tous les 2 ans environ, pris en charge par les acteurs du territoire

Partenariats techniques/financiers

Partenaires techniques : implication lors des 3 réunions du comité technique pour le suivi du projet et /ou par la participation active à l’évènement.

Conseil départemental (39), Communauté de communes du pays des lacs, Mairie de Clairvaux, EDF GRH, Fédération de pêche (39), CNE Franche Comté, AGEK, CPIE du haut Jura, EDF-GDF, JNE, Amis de la rivière d’Ain, syndicats des eaux du Petit Lac, syndicat des eaux du Drouvenant, enseignants des établissements scolaires primaires de Clairvaux et Point de Poitte et du collège de Clairvaux, ONEMA

Partenaires financiers :

CD 39, Agence de l’eau AERMC, EDF-GRH, CC du Pays des lacs, communes de Clairvaux et Mesnois

Partenaires techniques : implication lors des 3 réunions du comité technique pour le suivi du projet et /ou par la participation active à l’évènement.

Conseil départemental (39), Communauté de communes du pays des lacs, Mairie de Clairvaux, EDF GRH, Fédération de pêche (39), CNE Franche Comté, AGEK, CPIE du haut Jura, EDF-GDF, JNE, Amis de la rivière d’Ain, syndicats des eaux du Petit Lac, syndicat des eaux du Drouvenant, enseignants des établissements scolaires primaires de Clairvaux et Point de Poitte et du collège de Clairvaux, ONEMA

Partenaires financiers :

CD 39, Agence de l’eau AERMC, EDF-GRH, CC du Pays des lacs, communes de Clairvaux et Mesnois

Fichier : fichierinitiative1_forum_eau_riginal_2016.pdf

Télécharger

Agriculture de conservation des sols : suivi des transferts d'intrants sol-eau selon différentes techniques de destruction des couverts végétaux (Amiens - Somme)

Nom de la structure

EPLEFPA Amiens

Téléphone

03 22 35 30 00

Contact (courriel)

guillaume.champion@educagri.fr

Contact2 (courriel)

vincent.debeugny@educagri.fr

Contact3 (courriel)

xavier.bortolin@educagri.fr

Site Web

https://www.leparacletamiens.com/

Code postal

80440

Ville

Cottenchy

Département

Somme

Type d'initiative

- animation territoire/classe d'eau

- qualité de l'eau

- systèmes de culture

Contexte

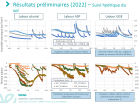

L'exploitation agricole du lycée Le Paraclet d'Amiens est engagée depuis 2019 dans le projet CASDAR TAE+ RECOUVE. Il s'agit ici, à proximité d'un point de captage d'eau potable et d'une zone humide (cf. fiche-action Déployer l'atelier eau de l'exploitation comme outil pédagogique dans une démarche agroécologique), de développer notamment l'agriculture de conservation des sols (ACS) en maximisant la couverture végétale et en semant directement les cultures dans ces couverts.

Ce type d’agriculture semble présenter un grand intérêt sur la maitrise de l’érosion et sur l’amélioration de la biodiversité du sol, mais reste à ce jour très dépendant des pesticides pour maitriser les couverts. Le projet vise à expérimenter d’autres modalités de destruction de couvert et d’en évaluer les impacts agronomiques, économiques et environnementaux. Dans l’objectif d’élargir le champ pédagogique de ce projet à d’autres formations, un suivi des nitrates et du glyphosate dans les eaux du sol des parcelles d'expérimentation CASDAR a été proposé et mis en place par l’établissement et les enseignants du BTSA GEMEAU...

Ce type d’agriculture semble présenter un grand intérêt sur la maitrise de l’érosion et sur l’amélioration de la biodiversité du sol, mais reste à ce jour très dépendant des pesticides pour maitriser les couverts. Le projet vise à expérimenter d’autres modalités de destruction de couvert et d’en évaluer les impacts agronomiques, économiques et environnementaux. Dans l’objectif d’élargir le champ pédagogique de ce projet à d’autres formations, un suivi des nitrates et du glyphosate dans les eaux du sol des parcelles d'expérimentation CASDAR a été proposé et mis en place par l’établissement et les enseignants du BTSA GEMEAU...

Objectif

- acquérir des données de performance autour de comparaison de techniques de destruction de couverts en ACS

- acquérir des données sur les transferts sol-eau d'intrants (nitrates, pesticides) en fonction des différentes techniques de destruction de couverts

- mobiliser plusieurs formation (BTSA GEMEAU, ANABIOTEC, STAV) autour d'une action expérimentale problématisée

- acquérir des données sur les transferts sol-eau d'intrants (nitrates, pesticides) en fonction des différentes techniques de destruction de couverts

- mobiliser plusieurs formation (BTSA GEMEAU, ANABIOTEC, STAV) autour d'une action expérimentale problématisée

Description de l'action

1/ Essai en bandes tournantes (5x 1 000 m2) sur des parcelles expérimentales de l’exploitation agricole soumises à différents traitements de destruction du couvert végétal (parcelle "Les hospices", semis couverts août 2019)

Type de mélange : avoine (10 kg/ha), phacélie (5 kg/ha), moutarde (7 kg/ha), vesce (12 kg/ha), radis (5 kg/ha)

parcelle 1 : destruction chimique (produit phytosanitaire contenant du glyphosate à 360 g/l)

parcelle 2 : destruction mécanique par broyeur mécanique

parcelle 3 : destruction mécanique par rouleau FAC

parcelle 4 : destruction par le gel

parcelle 5 : destruction par produit de biocontrôle (contenant de l'acide pélargonique)

2/ Suivi des concentrations en nitrates, glyphosate et son dérivé (l'AMPA) dans l'eau du sol, à 30 et 90 cm de profondeur dans 2 parcelles test (traitement glyphosate et témoin sans traitement). Choix final de prélèvements par bougies poreuses (après comparaison et validation des résultats prélèvement bougie poreuse/prélèvement carottage de terre) à 30 cm de profondeur.

Type de mélange : avoine (10 kg/ha), phacélie (5 kg/ha), moutarde (7 kg/ha), vesce (12 kg/ha), radis (5 kg/ha)

parcelle 1 : destruction chimique (produit phytosanitaire contenant du glyphosate à 360 g/l)

parcelle 2 : destruction mécanique par broyeur mécanique

parcelle 3 : destruction mécanique par rouleau FAC

parcelle 4 : destruction par le gel

parcelle 5 : destruction par produit de biocontrôle (contenant de l'acide pélargonique)

2/ Suivi des concentrations en nitrates, glyphosate et son dérivé (l'AMPA) dans l'eau du sol, à 30 et 90 cm de profondeur dans 2 parcelles test (traitement glyphosate et témoin sans traitement). Choix final de prélèvements par bougies poreuses (après comparaison et validation des résultats prélèvement bougie poreuse/prélèvement carottage de terre) à 30 cm de profondeur.

Résultats

(cf. § utilisation pédagogique, ci-dessous) Cette première année a permis de mettre en place et de valider les protocoles de collecte d'échantillons puis d’analyse du glyphosate et de son dérivé l’AMPA (dosage par HPLC avec détection fluorimétrique) et des nitrates (dosage par chromatographie ionique) ... ce qui a nécessité de très nombreuses adaptations.

Les techniques d’extraction des molécules par l’intermédiaire des bougies poreuses ont montré des résultats encourageants.

Les techniques d’extraction des molécules par l’intermédiaire des bougies poreuses ont montré des résultats encourageants.

Utilisation pédagogique

Le suivi par le dispositif de bougies poreuses permettant la collecte de l’eau du sol a révélé un potentiel pédagogique intéressant, permettant de mobiliser plusieurs formations, allant du BTSA GEMEAU dans la mise en œuvre du protocole et la collecte des échantillons au BTSA ANABIOTEC dans l’analyse en laboratoire des eaux du sol, en passant par les STAV dans le cadre des enseignements pluridisciplinaires.

Avec l’exploitation du lycée, un diagnostic du système de culture pourra être conduit par les apprenants dans le cadre de leur formation, sur les besoins en eau, la reconception du système de culture en lien avec le plan Ecophyto’ TER dans lequel est engagé l'établissement et sur les systèmes d'abreuvement du cheptel bovin.

Contribution des équipes et apprenants (Lycée et CFA) :

. GEMEAU, dans les protocoles de pose et de référencement des bougies poreuses (en fonction de la topographie de la parcelle) et de collecte des échantillons. Egalement : contribution au diagnostic sur le système d’exploitation et conception des systèmes de distribution de l’eau dans les pâtures de l’exploitation

. ANABIOTEC dans les protocoles de collecte et de mesure de la qualité des eaux (projet M58), restitution de leurs résultats en conseil d’exploitation

. STAV et CGEA dans le cadre de séances pluridisciplinaires, contribuant également aux campagnes de collecte et de mesure des échantillons d’eau dans le sol.

. APV : expérimentation et reconception du système de culture

. Ecodélégués et vie scolaire dans les activités et actions menées sur ou hors de l’EPL dans le cadre d’EPA 2

. Chargée de communication pour la mise en œuvre du plan

Avec l’exploitation du lycée, un diagnostic du système de culture pourra être conduit par les apprenants dans le cadre de leur formation, sur les besoins en eau, la reconception du système de culture en lien avec le plan Ecophyto’ TER dans lequel est engagé l'établissement et sur les systèmes d'abreuvement du cheptel bovin.

Contribution des équipes et apprenants (Lycée et CFA) :

. GEMEAU, dans les protocoles de pose et de référencement des bougies poreuses (en fonction de la topographie de la parcelle) et de collecte des échantillons. Egalement : contribution au diagnostic sur le système d’exploitation et conception des systèmes de distribution de l’eau dans les pâtures de l’exploitation

. ANABIOTEC dans les protocoles de collecte et de mesure de la qualité des eaux (projet M58), restitution de leurs résultats en conseil d’exploitation

. STAV et CGEA dans le cadre de séances pluridisciplinaires, contribuant également aux campagnes de collecte et de mesure des échantillons d’eau dans le sol.

. APV : expérimentation et reconception du système de culture

. Ecodélégués et vie scolaire dans les activités et actions menées sur ou hors de l’EPL dans le cadre d’EPA 2

. Chargée de communication pour la mise en œuvre du plan

Calendrier

2019-2022

Partenariats techniques/financiers

Fonds CASDAR TAE+ 2019-2022

Fichier : AgricultureDeConservationDesSolsSuiviDe_fichierinitiative1_amiens_couverts_et_bougies_poreuses.pdf

Télécharger

Fichier : AgricultureDeConservationDesSolsSuiviDe_fichierinitiative2_bougies_poreuses_amiens2.png

Télécharger

Agriculture et protection de captage (Chartres - Eure et Loir)

Nom de la structure

EPLEFPA de Chartres La Saussaye

Téléphone

02.37.33.72.36

Contact (courriel)

bruno.pontier@educagri.fr

Contact2 (courriel)

romain.perrineau@educagri.fr

Code postal

28630

Ville

SOURS

Département

Eure-et-Loir

Type d'initiative

- qualité de l'eau

- systèmes de culture

Contexte

L'exploitation en grandes cultures sur 140 ha de l'EPL est confrontée à un enjeu important de protection de la ressource en eau : située en zone vulnérable "nitrates", elle comprend 2 captages d'alimentation en eau potable, un pour la ville de Chartres, l'autre pour l'établissement lui-même...

Objectif

- Réduction de 50 % de l'IFT herbicide de l'exploitation pour 2014 (référence MAE 2008 : 1,7)

- Maintien de l'IFT hors herbicide de l'exploitation au niveau actuel de 50 % de la référence (référence MAE 2008 : 3,6)

- 100 % de couverture hivernale pour les intercultures longues et courtes après protéagineux en 2012

Description de l'action

- abandon des forages dans les couches calcaires (qualité d'eau dégradée)

- raccordement des assainissements individuels au réseau

- sécurisation des stockages de produits polluants

- aire de lavage-remplissage du pulvérisateur et phytobac de traitement des effluents

- agriculture intégrée sur l'exploitation : mixité (cultures annuelles, pérennes, élevage), diversification des cultures (actuellement 9 espèces différentes dont 3 protéagineux), rotation longue et assolement équilibré, bandes enherbées, haies, travail du sol sans retournement au maximum, conduite de la fumure plus fractionnée, désherbage mécanique, utilisation des produits phyto en dernier recours,...

- passage en agriculture biologique sur les 30 ha du périmètre de protection rapproché (10 ha en 2010, 10 ha en 2011, 10 ha en 2012). Dispositif expérimental en système autonome (sans intrants, uniquement désherbages mécaniques, limitation des interventions mécaniques) et en système productif (avec intrants, désherbages mécaniques et binage, multiplication des interventions mécaniques - labours, déchaumage - , utilisation de produits autorisés en AB)

Utilisation pédagogique

Utilisation pédagogique par l'ensemble des classes des filières professionnelle et technologique agricoles de l'établissement (lycée / CFPPA), comparaison de systèmes, techniques innovantes de production. Classes d'eau.

Autre valorisation

- expérimentation en place sur 20 ha : comparaison de systèmes (raisonné, intégré, intégré + désherbage mécanique, et semis direct sous couvert)

- création de références pour la profession

- lien avec le réseau d’exploitations DEPHY de la chambre d’agriculture : 2 fermes étudiées par les BTSA ACSE / an

- article de valorisation CASDAR TAE (2017) : https://www.adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/centre-val-de-loire/chartres-grandes-cultures.html

Partenariats techniques/financiers

- Chambre d'agriculture

- Agence de l'eau Seine Normandie

- Chartres métropole

- AFB

- CASDAR TAE ens. agricole

Lien vers vidéo de présentation (1)

https://www.dropbox.com/s/pnvgnkev8s1ises/EPL%20CHARTRES_2.mp4?dl=0

Lien vers vidéo de présentation(2)

https://www.youtube.com/embed/eiqiEwz011g

Vidéo de présentation (2)

Agroforesterie et protection de captage (Pamiers - Ariège)

Nom de la structure

EPLEFPA Pamiers Ariège Pyrénées

Téléphone

0534013800

Contact (courriel)

maxime.joulot@educagri.fr

Contact2 (courriel)

frederic.vavasseur@educagri.fr

Site Web

http://www.lyceeagricolepamiers.fr/

Code postal

09100

Ville

Pamiers

Département

Ariège

Type d'initiative

- milieu naturel

- qualité de l'eau

- risques

- systèmes de culture

Contexte

L'exploitation bovin-lait de l'EPLEFPA de Pamiers étant située en zone vulnérable, des efforts importants ont été engagés depuis 1992 pour développer des pratiques respectueuses de l'environnement, et plus particulièrement de la qualité de l'eau. Les efforts consentis sont allés au-delà des exigences liées à la zone vulnérable : développement des surfaces en herbe (15 ha en 2000, 50 ha aujourd'hui), moins 70% de produits phytosanitaires dans le cadre des dernières mesures agro-environnementales et démarches Ecophyto. Depuis 2010, l’exploitation est engagée dans un groupe DEPHY porté par la chambre d’agriculture de l’Ariège. Elle est aussi membre de 2 GIEE (Bois paysan et Conser’Sol) pour aller dans le sens de la transition agroécologique.

La présence d’un point de captage d’eau potable de la ville de Pamiers, réactivé en 2017 induit sur 12ha (sur les 70 ha au total de l'exploitation), correspondant à la zone de protection rapprochée, des contraintes d’usage très drastiques : apport de graines uniquement, pas d'épandage, quasiment pas de pâturage, pas d'abreuvement...

La présence d’un point de captage d’eau potable de la ville de Pamiers, réactivé en 2017 induit sur 12ha (sur les 70 ha au total de l'exploitation), correspondant à la zone de protection rapprochée, des contraintes d’usage très drastiques : apport de graines uniquement, pas d'épandage, quasiment pas de pâturage, pas d'abreuvement...

Objectif

- Assurer la pérennité d’une exploitation agricole en lien avec un enjeu environnemental fort

- Proposer une solution alternative à la gestion des zones vulnérables et points de captage d’eau potable

Description de l'action

- reconception du système de production de l’exploitation du lycée : conversion des 12ha de l'îlot en AB et conception d’un système agroforestier autofertile tout en maintenant l'autonomie fourragère de l'exploitation (noyers, pommiers, robiniers et rotations légumineuses-céréales-prairies à graminées)

- évaluation multicritères d’un système alternatif

- communication, valorisation, diffusion de résultats

Résultats

cf. plan d'action en pj

labellisation CASDAR transition agro-écologique de l'enseignement agricole en 2016 (projet sur 2016-2019)

labellisation CASDAR transition agro-écologique de l'enseignement agricole en 2016 (projet sur 2016-2019)

Utilisation pédagogique

implication des apprenants formation initiale (toutes filières : aménagement, forêt, production et services aux personnes et aux territoires) sur le terrain (TP, TD : lectures de paysage, suivis des sols, des cultures et de la faune, participation aux choix des itinéraires techniques et culturaux) et formation adultes (agriculteurs installés ou en cours d'installation : travail sur le plan de gestion du projet agroforestier)

Autre valorisation

- article sur le site adt (archives actualités)

- valorisation auprès des professionnels, des scolaires (parrainage des arbres), du grand public : journées techniques, panneaux, revues locales et techniques,... (action 3)

- intervention témoignage à la Journée "PNDAR-CASDAR - Comprendre, Protéger, Valoriser les sols agricoles" (2 février 2023)

Calendrier

2016-2019

Partenariats techniques/financiers

INRA UMR System, DDT, CA 09, collectivités locales, Réseau des fermes DEPHY, GIEE Conser'sol, police de l'eau, agence de l'eau Adour-Garonne, CASDAR TAE,...

Fichier : fichierinitiative1_Plan_d_action_AAP_2016_Pamiers.pdf

Télécharger

Fichier : diaporama_bilan_CASDAR.pdf

Télécharger

Lien vers vidéo de présentation (1)

http://www.dailymotion.com/video/x654cak

Vidéo de présentation (1)

Amélioration de la qualité de l'eau du Tréboul : changements de pratiques agricoles et ZTHA (Castelnaudary - Aude)

Nom de la structure

EPLEFPA de Castelnaudary

Téléphone

04 68 94 59 00

Contact (courriel)

vincent.jehanno@educagri.fr

Contact2 (courriel)

quentin.sarter@educagri.fr

Site Web

http://www.epl.lauragais.educagri.fr

Code postal

11490

Ville

Castelnaudary

Département

Aude

Type d'initiative

- animation territoire/classe d'eau

- qualité de l'eau

- systèmes de culture

Contexte

Le Tréboul, affluent du Fresquel, est défini comme en mauvais état de qualité des eaux, cela autant pour le paramètre nitrates que pour le paramètre pesticides. Un des deux îlots de l’exploitation agricole de l’établissement, d'une surface de 15 ha, borde ce cours d’eau.

Au niveau du territoire de ce bassin versant, l’exploitation agricole de l’EPL est engagée dans une logique de partenariat avec la chambre d’agriculture de l’Aude, l’ADAOA (Alliance pour le Développement Agricole de l’Ouest-Audois) et la coopérative Arterris. Elle est membre de deux groupes d'agriculteurs : le groupe Dephy (test de nouvelles pratiques économes en produits phytosanitaires) et le groupe Tréboul (limitation des transferts d'azote et de pesticides dans les eaux), initiateurs du GIEE sur le thème de l'aménagement concerté des activités agricoles sur le bassin-versant...

Au niveau du territoire de ce bassin versant, l’exploitation agricole de l’EPL est engagée dans une logique de partenariat avec la chambre d’agriculture de l’Aude, l’ADAOA (Alliance pour le Développement Agricole de l’Ouest-Audois) et la coopérative Arterris. Elle est membre de deux groupes d'agriculteurs : le groupe Dephy (test de nouvelles pratiques économes en produits phytosanitaires) et le groupe Tréboul (limitation des transferts d'azote et de pesticides dans les eaux), initiateurs du GIEE sur le thème de l'aménagement concerté des activités agricoles sur le bassin-versant...

Objectif

- Mettre en oeuvre un système de culture innovant, conçu dans le respect des « bonnes pratiques agro-environnementales » et adapté au contexte de production du Lauragais sur l’îlot de l’exploitation bordant le Tréboul (IFT maximum de 2,5)

- Aménager le parcellaire afin de réduire les transferts de polluants vers les masses d’eau.

Description de l'action

Diversification de l'assolement (réduction de la part des céréales à paille à un maximum de 40% de la surface des assolements et intégration de 25% minimum de légumineuses )

Evolution des pratiques de désherbage (désherbage mécanique).

Bassin 1 : végétalisation naturelle, profondeur maximum de 90cm. Objectif : favoriser la sédimentation et la biodégradation (dont dénitrification)

Bassin 2 : végétalisation artificielle, profondeur réduite (maximum 50cm). Objectif : favoriser la photodégradation

- Localisation et surface drainée : en sortie de collecteur des 6,5ha drainés

- Dimensions :

5m x 20m emprise totale avec les berges de 100m²

0,15% de la surface drainée

Volume : 21.75 m3 soit 3,3 m3/ha drainé

- Dispositif d’analyse :

Préleveurs automatiques en entrée et en sortie de mare (niveau de prélèvement variable selon débit de drainage) : collecte dans un flacon de 10L, relevé tous les 15 jours et analyses en laboratoire ou en régie : suivi des concentrations en nitrates et phosphore

Débitmètres en entrée/sortie : mesure de hauteur d’eau par ultrason dans un canal venturi (calcul du débit par le rapport hauteur/débit)

- Une bande enherbée de 2 à 5 m implantée autour du dispositif afin de faciliter l’accueil du public et des élèves.

- Mise en place (en co-conception avec l'ingénieur Dephy) d'un nouveau système de production sur l'îlot de 15 ha (2015) :

Diversification de l'assolement (réduction de la part des céréales à paille à un maximum de 40% de la surface des assolements et intégration de 25% minimum de légumineuses )

Evolution des pratiques de désherbage (désherbage mécanique).

- Recrutement d'un animateur pour l'action sur le territoire ouest-audois (dont un mi-temps sur le site pilote de l'exploitation) (2016)

- Réalisation d'un diagnostic environnemental, avec diagnostic des écoulements, du fonctionnement actuel du réseau de drainage et des fossés (zones tampons existantes)

- Aménagement d'une zone tampon humide artificielle (ZTHA) :

Bassin 1 : végétalisation naturelle, profondeur maximum de 90cm. Objectif : favoriser la sédimentation et la biodégradation (dont dénitrification)

Bassin 2 : végétalisation artificielle, profondeur réduite (maximum 50cm). Objectif : favoriser la photodégradation

- Localisation et surface drainée : en sortie de collecteur des 6,5ha drainés

- Dimensions :

5m x 20m emprise totale avec les berges de 100m²

0,15% de la surface drainée

Volume : 21.75 m3 soit 3,3 m3/ha drainé

- Dispositif d’analyse :

Préleveurs automatiques en entrée et en sortie de mare (niveau de prélèvement variable selon débit de drainage) : collecte dans un flacon de 10L, relevé tous les 15 jours et analyses en laboratoire ou en régie : suivi des concentrations en nitrates et phosphore

Débitmètres en entrée/sortie : mesure de hauteur d’eau par ultrason dans un canal venturi (calcul du débit par le rapport hauteur/débit)

- Une bande enherbée de 2 à 5 m implantée autour du dispositif afin de faciliter l’accueil du public et des élèves.

Utilisation pédagogique

Les bacs pro Agroéquipement et CGEA, ainsi que les BPREA (formations adultes) ont déjà été associés à la re-conception des assolements et de la rotation.

Concernant la ZTHA, Les élèves seront fortement impliqués dans les tâches suivantes :

- Suivi des débits dans les drains et en sortie de la mare : analyse des résultats, pertes par évaporation, infiltration, fonctionnement hydraulique d’une parcelle drainée…

- Suivi des concentrations en nitrates et en phosphore en sortie de drains et en sortie de la mare : estimation des pertes par lessivage/ruissellement, analyse du lien entre apports et concentrations dans les eaux de drainage

- Organisation de journées d’information/sensibilisation par les élèves auprès d’un public d’agriculteurs (dont groupes « Tréboul » et « Preuilhe/Rebenty » animés par la chambre d’agriculture)

Concernant la ZTHA, Les élèves seront fortement impliqués dans les tâches suivantes :

- Suivi des débits dans les drains et en sortie de la mare : analyse des résultats, pertes par évaporation, infiltration, fonctionnement hydraulique d’une parcelle drainée…

- Suivi des concentrations en nitrates et en phosphore en sortie de drains et en sortie de la mare : estimation des pertes par lessivage/ruissellement, analyse du lien entre apports et concentrations dans les eaux de drainage

- Organisation de journées d’information/sensibilisation par les élèves auprès d’un public d’agriculteurs (dont groupes « Tréboul » et « Preuilhe/Rebenty » animés par la chambre d’agriculture)

Autre valorisation

2020 : réalisation de flyers, d'un poster et d'un livret sur les actions de l'exploitation (cf pj)

films : 2020 et 2022

films : 2020 et 2022

Perspective

Le site a vocation à devenir une vitrine à caractère démonstratif et expérimental, au titre du premier aménagement qui serait réalisé sur le bassin-versant, avec un enjeu territorial fort.

Il conviendra de réaliser un suivi simple de manière à évaluer l'efficacité de la ZTHA dans le contexte pédo-climatique du Lauragais. La mesure du taux d’abattement des nitrates constitue un indicateur simple pour attester de l’efficacité d’un tel dispositif.

Il conviendra de réaliser un suivi simple de manière à évaluer l'efficacité de la ZTHA dans le contexte pédo-climatique du Lauragais. La mesure du taux d’abattement des nitrates constitue un indicateur simple pour attester de l’efficacité d’un tel dispositif.

Partenariats techniques/financiers

- Agence de l'eau RMC

- chambre d'agriculture Aude

- coopérative Arterris

- ADAOA (Alliance pour le Développement Agricole de l’Ouest-Audois)

- SAGE et syndicat du bassin-versant du Fresquel

- conseil régional

- chambre d'agriculture Aude

- coopérative Arterris

- ADAOA (Alliance pour le Développement Agricole de l’Ouest-Audois)

- SAGE et syndicat du bassin-versant du Fresquel

- conseil régional

Fichier : AmeliorationDeLaQualiteDeLEauDuTreboul_fichierinitiative1_livret_projets_exploitation_recadre.pdf

Télécharger

Fichier : fichierinitiative2_projetZTHA.pdf

Télécharger

Fichier : AmeliorationDeLaQualiteDeLEauDuTreboul_fichierinitiative3_poster_projets_exploitation_recadre.pdf

Télécharger

Fichier : AmeliorationDeLaQualiteDeLEauDuTreboul_fichierinitiative4_fiches_projets_exploitation_recadre.pdf

Télécharger

Vidéo de présentation (1)

Vidéo de présentation (2)

Amélioration des hydrosystèmes sur l'exploitation (Rochefort Montagne - Puy-de-Dôme)

Nom de la structure

E.P.L.E.F.P.A. de Rochefort Montagne

Téléphone

04.73.65.82.89

Contact (courriel)

lpa.rochefort-montagne@educagri.fr

Contact2 (courriel)

fabien.brosse@educagri.fr

Contact3 (courriel)

sylvie.hausard@educagri.fr

Site Web

https://lyceerochefortmontagne.fr/

Adresse postale

Le Marchedial

Code postal

63210

Ville

ROCHEFORT MONTAGNE

Département

Puy-de-Dôme

Type d'initiative

- milieu naturel

- qualité de l'eau

Contexte

Situé dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, le lycée agricole de Rochefort montagne forme de futurs éleveurs et gestionnaires de l'environnement.

Son exploitation agricole, en agriculture biologique, produit des ovins de race locale (rava), du lait et des produits laitiers (fromage et yaourts issu de l'atelier pédagogique). Elle dispose également d'un rucher pédagogique.

En 2016, une réflexion sur une meilleure valorisation pédagogique de l'exploitation aboutit à la création d'un atelier "Puits de carbone et biodiversité" sur l'exploitation du Marchedial, avec l'objectif d'associer les élèves des deux filières sur un projet commun.

Un "tiers-temps" enseignant permet d'animer le dispositif qui regroupe la direction du lycée et de l'exploitation et les enseignants volontaires pour mener des projets avec leurs classes. Les pistes d'action sont le piégeage du carbone via la gestion du réseau de haies et des actions d'agroforesterie ainsi que le renforcement des services écosystémiques : amélioration du fonctionnement des hydrosystèmes, meilleure gestion des prairies,...

Son exploitation agricole, en agriculture biologique, produit des ovins de race locale (rava), du lait et des produits laitiers (fromage et yaourts issu de l'atelier pédagogique). Elle dispose également d'un rucher pédagogique.

En 2016, une réflexion sur une meilleure valorisation pédagogique de l'exploitation aboutit à la création d'un atelier "Puits de carbone et biodiversité" sur l'exploitation du Marchedial, avec l'objectif d'associer les élèves des deux filières sur un projet commun.

Un "tiers-temps" enseignant permet d'animer le dispositif qui regroupe la direction du lycée et de l'exploitation et les enseignants volontaires pour mener des projets avec leurs classes. Les pistes d'action sont le piégeage du carbone via la gestion du réseau de haies et des actions d'agroforesterie ainsi que le renforcement des services écosystémiques : amélioration du fonctionnement des hydrosystèmes, meilleure gestion des prairies,...

Objectif

- renforcer le rôle et les services rendus par l'ensemble des milieux hydriques sur l'exploitation.

- montrer aux apprenants et sur le territoire une exploitation agricole fonctionnant dans le respect de l’environnement (réglementation Loi sur l'eau entre autre).

Le diagnostic mené par la classe de BTS Gestion et protection de la nature a mis en évidence des atouts et des points noirs qui ont débouché les objectifs opérationnels suivants:

- améliorer le réseau de mares

- gérer les points noirs (zones d'embourbement, traversée à gué, présence de résineux à proximité du cours d'eau, berges dégradées,...)

- améliorer l'alimentation en eau des animaux au pâturage

- améliorer la traversée des engins et des animaux du cours d'eau

- restaurer la ripisylve

- montrer aux apprenants et sur le territoire une exploitation agricole fonctionnant dans le respect de l’environnement (réglementation Loi sur l'eau entre autre).

Le diagnostic mené par la classe de BTS Gestion et protection de la nature a mis en évidence des atouts et des points noirs qui ont débouché les objectifs opérationnels suivants:

- améliorer le réseau de mares

- gérer les points noirs (zones d'embourbement, traversée à gué, présence de résineux à proximité du cours d'eau, berges dégradées,...)

- améliorer l'alimentation en eau des animaux au pâturage

- améliorer la traversée des engins et des animaux du cours d'eau

- restaurer la ripisylve

Description de l'action

La mise en place de cet atelier et des actions qui en découlent est entièrement conçu et réalisé par les étudiants et élèves du lycée en démarche de projet :

- 2016/2017 : plan des gestion des haies de l'exploitation et recherche de valorisation des produits des haies (projet litière avec la plaquette produite), actions d'amélioration des haies existantes et plantations.

- 2017/2018 : amélioration des hydrosystèmes (cf. ci-dessous et documents en pj)

- 2018/2019 : verger conservatoire, site de démonstration de méthodes de lutte alternatives contre le campagnol terrestre

+ mise en place de suivis écologiques et réalisation de buttes de permaculture.

Les étudiants de BTS ayant travaillé sur le diagnostic ont proposé des pistes d'amélioration au directeur d'exploitation.

Après validation par le conseil d'exploitation, un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, avec l'appui du technicien du contrat territorial de la rivière Sioule.

Les actions d'amélioration ont été réalisées dans le cadre d'un chantier de génie écologique de grande ampleur qui a associé 8 classes du lycée, les salariés et le directeur d'exploitation ainsi que de nombreux enseignants, avec l'appui technique du technicien rivière du secteur. Chaque groupe d'étudiants encadrait des élèves de différentes classes sur des projets en relation avec leur formation.

- 2016/2017 : plan des gestion des haies de l'exploitation et recherche de valorisation des produits des haies (projet litière avec la plaquette produite), actions d'amélioration des haies existantes et plantations.

- 2017/2018 : amélioration des hydrosystèmes (cf. ci-dessous et documents en pj)

- 2018/2019 : verger conservatoire, site de démonstration de méthodes de lutte alternatives contre le campagnol terrestre

+ mise en place de suivis écologiques et réalisation de buttes de permaculture.

Les étudiants de BTS ayant travaillé sur le diagnostic ont proposé des pistes d'amélioration au directeur d'exploitation.

Après validation par le conseil d'exploitation, un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, avec l'appui du technicien du contrat territorial de la rivière Sioule.

Les actions d'amélioration ont été réalisées dans le cadre d'un chantier de génie écologique de grande ampleur qui a associé 8 classes du lycée, les salariés et le directeur d'exploitation ainsi que de nombreux enseignants, avec l'appui technique du technicien rivière du secteur. Chaque groupe d'étudiants encadrait des élèves de différentes classes sur des projets en relation avec leur formation.

Résultats

- une mare d'ombre restaurée,

- une mare créée en supprimant une zone d'embourbement

- 1 zone d'abreuvoir assainie et stabilisée

- 3 abreuvoirs en descente créés (dont 2 sur l'ancien passage à gué)

- 1 passerelle tracteur et bétail installée (prototype sur le département)

- des résineux éliminés

- 1 ancien abreuvoir dans le cours d'eau réhabilité : création de méandre, pose de toile de coco et de fascines de saule, retalutage de la berge.

- 1 encoche d'érosion traitée par pose d'un peigne végétal

- 1 200 m de ripisylve préservée par suppression de l'ancien barbelé et pose de clôture électrique à distance pour permettre à la ripisylve de se régénérer.

- une mare créée en supprimant une zone d'embourbement

- 1 zone d'abreuvoir assainie et stabilisée

- 3 abreuvoirs en descente créés (dont 2 sur l'ancien passage à gué)

- 1 passerelle tracteur et bétail installée (prototype sur le département)

- des résineux éliminés

- 1 ancien abreuvoir dans le cours d'eau réhabilité : création de méandre, pose de toile de coco et de fascines de saule, retalutage de la berge.

- 1 encoche d'érosion traitée par pose d'un peigne végétal

- 1 200 m de ripisylve préservée par suppression de l'ancien barbelé et pose de clôture électrique à distance pour permettre à la ripisylve de se régénérer.

Utilisation pédagogique

- BTS GPN2 : modules M51-M52-M53-M54

- Terminales GMNF : support pour le passage du CACES (minipelle)

- Seconde Production animales : module EP3 et pluris - chantier clôtures

- Seconde NJPF : module EP2 - préparation du chantier

- BTS GPN1 : modules M53 et M54

- diagnostic : Expertises naturaliste (M51)

- concerttion territoriale (M52)

- conception et encadrement d'un chantier de génie écologique (M53), support du CCF E6-2.

- réalisation de supports de communication (M54)

- expertises naturalistes (IBGN)

- chantier de génie écologique (chantier école)

- Terminales GMNF : support pour le passage du CACES (minipelle)

- Seconde Production animales : module EP3 et pluris - chantier clôtures

- Seconde NJPF : module EP2 - préparation du chantier

- BTS GPN1 : modules M53 et M54

- participation au chantier et article de presse

Autre valorisation

- meilleures conditions de travail des ouvriers agricoles (passage sécurisé des animaux, points d'abreuvement évitant les transports d'eau,...)

- amélioration du confort des vaches laitières : meilleures conditions de franchissement et d'abreuvement

- travail de conception et réalisation en partenariat étroit avec le technicien du contrat territorial de la rivière Sioule

- visite des techniciens rivières de 4 syndicats pendant le déroulement des travaux (avril 2018)

- visite de techniciens et d'élus du contrat territorial Sioule à l'automne 2018

- reconnaissance du savoir faire du lycée (filière GMNF) qui est demandé par les différents syndicats de rivière

- le lycée dispose désormais d'une plateforme de démonstration avec des travaux exemplaires : support de travail pour les classes du lycée et pour les visites de classes (Vet Agro Sup)

- reconnaissance du lycée dans le domaine de la biodiversité et plus largement "élevage et biodiversité" : intégration dans le séminaire I-Site sur les controverses en élevage ; groupe de travail INRA-Vet Agro Sup pour concevoir et tester ensemble de nouveaux systèmes bovins laitiers

- mares disponibles pour réaliser des suivis écologiques et des animations

- amélioration des connaissances des enseignants participants au projet

- travail de groupe entre les enseignants

- chantier très fédérateur au sein du lycée

. article de valorisation sur prix "coup de coeur du jury" du Grand prix 2020 génie écologique et sur visite d'un groupe OFB (2020)

. vidéo (2024, 4'38)

- amélioration du confort des vaches laitières : meilleures conditions de franchissement et d'abreuvement

- travail de conception et réalisation en partenariat étroit avec le technicien du contrat territorial de la rivière Sioule

- visite des techniciens rivières de 4 syndicats pendant le déroulement des travaux (avril 2018)

- visite de techniciens et d'élus du contrat territorial Sioule à l'automne 2018

- reconnaissance du savoir faire du lycée (filière GMNF) qui est demandé par les différents syndicats de rivière

- le lycée dispose désormais d'une plateforme de démonstration avec des travaux exemplaires : support de travail pour les classes du lycée et pour les visites de classes (Vet Agro Sup)

- reconnaissance du lycée dans le domaine de la biodiversité et plus largement "élevage et biodiversité" : intégration dans le séminaire I-Site sur les controverses en élevage ; groupe de travail INRA-Vet Agro Sup pour concevoir et tester ensemble de nouveaux systèmes bovins laitiers

- mares disponibles pour réaliser des suivis écologiques et des animations

- amélioration des connaissances des enseignants participants au projet

- travail de groupe entre les enseignants

- chantier très fédérateur au sein du lycée

. article de valorisation sur prix "coup de coeur du jury" du Grand prix 2020 génie écologique et sur visite d'un groupe OFB (2020)

. vidéo (2024, 4'38)

Calendrier

2017 : diagnostic écologique et agronomique, proposition d'actions et préparation des demandes de subvention

2018 : préparation et réalisation des travaux (avril) ; visites à partir de l'automne ; attente des subventions. Suivis écologiques.

2018 : préparation et réalisation des travaux (avril) ; visites à partir de l'automne ; attente des subventions. Suivis écologiques.

Perspective

Le chantier a été réalisé dans son intégralité avec les classes du lycée.

Il s'intègre pleinement dans l'atelier "Puits de carbone et biodiversité, un outil pour enseigner autrement" dont les effets écologiques et économiques restent à suivre.

Des suivis écologiques ont été mis en place (IBGN, suivi écrevisses, suivi loutre et campagnol amphibie, suivi amphibiens, suivi odonates) et sont réalisés chaque année par des classes (IBGN) ou des groupes d'étudiants de BTS Gestion et protection de la nature (autres suivis) avec des protocoles que nous essayons de normaliser afin qu'ils soient reproductibles.

Le suivi économique de l'atelier puits de carbone et biodiversité est à consolider avec l'arrivée de Mathilde Campedelli, cheffe de projet de partenariat (dispositif DGER) qui travaille sur le pilotage de l'exploitation via son bilan carbone (2019-2022)

Il s'intègre pleinement dans l'atelier "Puits de carbone et biodiversité, un outil pour enseigner autrement" dont les effets écologiques et économiques restent à suivre.

Des suivis écologiques ont été mis en place (IBGN, suivi écrevisses, suivi loutre et campagnol amphibie, suivi amphibiens, suivi odonates) et sont réalisés chaque année par des classes (IBGN) ou des groupes d'étudiants de BTS Gestion et protection de la nature (autres suivis) avec des protocoles que nous essayons de normaliser afin qu'ils soient reproductibles.

Le suivi économique de l'atelier puits de carbone et biodiversité est à consolider avec l'arrivée de Mathilde Campedelli, cheffe de projet de partenariat (dispositif DGER) qui travaille sur le pilotage de l'exploitation via son bilan carbone (2019-2022)

Partenariats techniques/financiers

Cette action a été réalisée en partenariat étroit avec l'animateur du contrat de rivière Sioule auquel elle a été intégrée.

Elle a été soutenue financièrement par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.

Elle a été soutenue financièrement par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.

Fichier : AmeliorationDesHydrosystemesSurLExploitati_fichierinitiative1_montage-final-double-abreuvoir-en-descente.pdf

Télécharger

Fichier : AmeliorationDesHydrosystemesSurLExploitati_fichierinitiative2_montage-final-fascines.pdf

Télécharger

Fichier : AmeliorationDesHydrosystemesSurLExploitati_fichierinitiative3_montage-final-nouvelle-mare.pdf

Télécharger

Fichier : AmeliorationDesHydrosystemesSurLExploitati_fichierinitiative4_traversee.pdf

Télécharger

Aménagement d'étang pour approvisionnement en eau de l'exploitation horticole (Dardilly - Rhône)

Nom de la structure

EPL Lyon-Dardilly-Ecully

Téléphone

04.78.66.64.29

Contact (courriel)

xavier.bunker@educagri.fr

Code postal

69570

Ville

Dardilly

Département

Rhône

Type d'initiative

- économie d'eau

- traitement des effluents

- milieu naturel

- qualité de l'eau

Contexte

L’étang de la Brocardière est situé au sein du lycée horticole de Dardilly. L’alimentation de l’étang est sûrement multiple (fossés, écoulements saisonniers et eaux de ruissellement collectées, notamment d'un bassin de décantation des eaux de ruissellement de l'ex-autoroute A6). Les eaux de l'étang sont captées pour le système d’arrosage des serres et pépinières de l'exploitation. Les eaux d'exhaure des installations sont pour l'instant rejettées à l'exutoire de l'étang, qui se déverse dans le ruisseau de Serres (classé Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - ZNIEFF - et Espace Naturel Sensible des Vallons de Serres et Planches).

Objectif

- améliorer la qualité de l'eau dans l'étang et restituée au milieu naturel

- restaurer la biodiversité et rendre possible les marnages de l'étang

- garantir un volume d'eau (et une qualité) dans l'étang suffisant pour pourvoir aux besoins de l'exploitation et diminuer la dépendance par rapport à l'eau du réseau d'eau potable (actuellement, 90% des besoins en eau de l'exploitation - 6 300 m3 sur 7 000 - sont pompés dans l'étang )

- restaurer la biodiversité et rendre possible les marnages de l'étang

- garantir un volume d'eau (et une qualité) dans l'étang suffisant pour pourvoir aux besoins de l'exploitation et diminuer la dépendance par rapport à l'eau du réseau d'eau potable (actuellement, 90% des besoins en eau de l'exploitation - 6 300 m3 sur 7 000 - sont pompés dans l'étang )

Description de l'action

- inventaires et observations faunistiques (1998 par CORA FS, 2000 par CSP, 2005 par CORA FS) : 55 espèces d'oiseaux (dont passereaux), mammifères (fouine, blaireau,...), poissons (cyprinidés, percidés), amphibiens (grenouille verte, grenouille agile, crapaud commun, triton palmé), mollusques (anodonte), reptiles (lézards, couleuvres). Présence d'espèces végétales exotiques envahissantes : ailante, renouée,...

- étude de la qualité des eaux et des sédiments de l'étang (2001 CEMAGREF et 2012 Ept'eau) : étang eutrophe, désoxygénation en profondeur (l'été), contamination des sédiments par des métaux lourds (restant en dessous des seuils) due aux eaux autoroutières, augmentation du volume de ces sédiments (estimation à ce jour, par extrapolation, à 2 500 m3 soit environ 20% du volume potentiel de l'étang).

- suivi de la qualité de l'eau dans l'étang et le ruisseau se Serres (campagne 2019, GREBE): fortes variations de T°c, pH, conductivité ; présence de nutriments, de métaux lourds, de pesticides (due aux apports sur le bassin-versants), en très faibles quantités mais rémanents.

- réalisation d'une étude de faisabilité par le bureau Biotec (2019, cf. § Perspectives) et engagement des premiers travaux : connexion des eaux de l'exploitation (eaux pluviales et d'exhaure) avec l'étang, réalisation d'un couplage eau d'étang (avec régulation du pH)-eau du réseau, réalisation d'un système économe d'irrigation par goutte à goutte pour la pépinière pleine terre

- étude de la qualité des eaux et des sédiments de l'étang (2001 CEMAGREF et 2012 Ept'eau) : étang eutrophe, désoxygénation en profondeur (l'été), contamination des sédiments par des métaux lourds (restant en dessous des seuils) due aux eaux autoroutières, augmentation du volume de ces sédiments (estimation à ce jour, par extrapolation, à 2 500 m3 soit environ 20% du volume potentiel de l'étang).

- suivi de la qualité de l'eau dans l'étang et le ruisseau se Serres (campagne 2019, GREBE): fortes variations de T°c, pH, conductivité ; présence de nutriments, de métaux lourds, de pesticides (due aux apports sur le bassin-versants), en très faibles quantités mais rémanents.

- réalisation d'une étude de faisabilité par le bureau Biotec (2019, cf. § Perspectives) et engagement des premiers travaux : connexion des eaux de l'exploitation (eaux pluviales et d'exhaure) avec l'étang, réalisation d'un couplage eau d'étang (avec régulation du pH)-eau du réseau, réalisation d'un système économe d'irrigation par goutte à goutte pour la pépinière pleine terre

Utilisation pédagogique

- par les BTSA GEMEAU du LEGTA de Vienne (38) sur la phase d'étude du projet (au printemps 2018, reconnaissance

des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées du bassin versant étudié en préalable aux investigations topographiques)

- par les bac STAV sur les diagnostics de faune et de flore

- présentation du projet par Biotec aux licences pro "Restauration des milieux aquatiques", projet tutoré d'un des étudiants sur le montage du dossier finalisé

- par les apprenants de la filière Aménagement paysager pour contribuer aux végétalisations prévues et pour la gestion des espèces exotiques envahissantes

- par les bac STAV sur les diagnostics de faune et de flore

- présentation du projet par Biotec aux licences pro "Restauration des milieux aquatiques", projet tutoré d'un des étudiants sur le montage du dossier finalisé

- par les apprenants de la filière Aménagement paysager pour contribuer aux végétalisations prévues et pour la gestion des espèces exotiques envahissantes

Autre valorisation

Article (site adt.educagri.fr)

Perspective

La pousuite du projet consiste à :

- remise à ciel ouvert des eaux d’exhaure des serres et pépinière par l'aménagement d'une noue filtrante végétalisée les acheminant en amont de l'étang (et non plus à l'exutoire) dans une zone humide "tampon"

- débroussaillage et terrassement en déblai-remblai pour aménager des micro-terrasses au niveau de la zone humide tampon, à fort potentiel auto-épurateur

- végétalisation de la zone humide par plantation d'hélophytes indigèenes et adaptés (traitement biologique complémentaire des eaux de ruissellement)

- recréation de berges en pente douce en déblai-remblai et d'une queue de retenue (en réutilisant les sédiments du fond de l'étang après curage)

- amélioration de la biodiversité autour de l'étang : gestion des espèces exotiques envahissantes

- aménagements spécifiques : cheminements bois, passages à gué, ré-aménagement de l'exutoire de l'étang vers le ruisseau de Serres

- suivi et gestion des aménagements, valorisation (panneaux, sensibilisation des apprenants)

- remise à ciel ouvert des eaux d’exhaure des serres et pépinière par l'aménagement d'une noue filtrante végétalisée les acheminant en amont de l'étang (et non plus à l'exutoire) dans une zone humide "tampon"

- débroussaillage et terrassement en déblai-remblai pour aménager des micro-terrasses au niveau de la zone humide tampon, à fort potentiel auto-épurateur

- végétalisation de la zone humide par plantation d'hélophytes indigèenes et adaptés (traitement biologique complémentaire des eaux de ruissellement)

- recréation de berges en pente douce en déblai-remblai et d'une queue de retenue (en réutilisant les sédiments du fond de l'étang après curage)

- amélioration de la biodiversité autour de l'étang : gestion des espèces exotiques envahissantes

- aménagements spécifiques : cheminements bois, passages à gué, ré-aménagement de l'exutoire de l'étang vers le ruisseau de Serres

- suivi et gestion des aménagements, valorisation (panneaux, sensibilisation des apprenants)

Partenariats techniques/financiers

INRAe, bureau Biotec, collectivités locales, associations naturalistes, Agence de l'eau RMC

Fichier : AmenagementDEtangEtAutonomieEnEauDeLEx_fichierinitiative1_shemas-projet.pdf

Télécharger

Fichier : AmenagementDEtangEtAutonomieEnEauDeLEx_fichierinitiative2_amenagement_zh.pdf

Télécharger

Lien vers vidéo de présentation (1)

https://www.dailymotion.com/video/k5Mms7KDun2eZMxhJet

Vidéo de présentation (1)

Aménagement d'une trame verte et bleue par génie écologique (Saint-Flour - Cantal)

Nom de la structure

EPL Louis Mallet, Saint Flour

Téléphone

04 71 60 08 45

Contact (courriel)

leonard.guilloux@educagri.fr

Contact2 (courriel)

arnaud.dumaitre@educagri.fr

Contact3 (courriel)

jerome.vigouroux@educagri.fr

Site Web

http://www.lycee-agricole-stflour.fr

Code postal

15104

Ville

Saint Flour

Département

Cantal

Type d'initiative

- animation territoire/classe d'eau

- traitement des effluents

- milieu naturel

Contexte

- le site de l'EPL comprend des zones humides dont une mare (la mare "de l'internat") qui abrite plusieurs espèces d'amphibiens dont le triton crêté, espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe II de la Directive habitat faune flore. Comme le souligne le document d'objectif du site de la Planèze de Saint Flour, l'enjeu de l'espèce dans la région est crucial car elle se trouve ici en limite sud de son aire de répartition. Cette mare était menacée d'assèchement en été notamment...

- l'étang dit "de l'exploitation" souffrait de pollution en matières organiques, due au lessivage des eaux blanches et de la plateforme de stabulation

- les eaux pluviales du parking de l'établissement étaient évacuées, sans traitement et sans gestion des flux, en menaçant la zone d'implantation de la pépinière dédiée à la production de plants d'espèces locales adaptées pour les haies.

Objectif

Créer une trame verte et bleue permettant la sauvegarde et des flux de biodiversité sur le site de l'EPL...et sur le territoire

Créer une trame verte et bleue permettant la sauvegarde et des flux de biodiversité sur le site de l'EPL...et sur le territoire

Description de l'action

- restauration de la qualité des eaux de l'étang de l'exploitation : aménagement d'un bassin de filtration (planté d'iris, massettes, roseaux) au niveau du ruissellement des eaux de l'ancien bâtiment de l'exploitation, puis au niveau du nouveau bâtiment

- récupération des eaux de pluie des bâtiments internat et atelier technologique pour assurer la pérennité de la mare

- récupération et gestion des eaux de ruissellement du parking, pour ne pas trop inonder la zone pépinière installée et avoir une réserve d'arrosage estival

- conventionnement avec le CEN Auvergne, qui s'engage à gérer le site de façon compatible avec la conservation des habitats et des espèces présents (l'EPL réalisant le plan de gestion et les chantiers d'entretien et d'aménagement nécessaires entrant dans le champ des compétences des différentes filières étudiantes du lycée)

Résultats

- retour à une bonne qualité de milieu pour la mare et pour l'étang, permettant la sauvegarde voire le développement des populations d'amphibiens et d'oiseaux.

- ré-empoissonnement en gardons de l'étang, en partenariat avec la Fédération de pêche du Cantal

- observation d'une loutre (vraisemblablement remontée depuis la Truyère)

- début de la production en pépinière d'espèces locales, à proximité du parking, en partenariat avec la Mission haies

Utilisation pédagogique

Les chantiers de génie écologique sont réalisés par les élèves de bac pro GMNF, le lien pédagogique étant fait également avec la filière bac pro CGEA

Les chantiers de génie écologique sont réalisés par les élèves de bac pro GMNF, le lien pédagogique étant fait également avec la filière bac pro CGEA

Autre valorisation

Le savoir-faire des élèves diffuse sur le territoire avec les chantiers-écoles réalisés à la demande d'agriculteurs et/ou de la communauté de commune de Saint-Flour, du syndicat interdépartemental de gestion de l'Allagnon, de la fédération de pêche du Cantal, du Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne

Le savoir-faire des élèves diffuse sur le territoire avec les chantiers-écoles réalisés à la demande d'agriculteurs et/ou de la communauté de commune de Saint-Flour, du syndicat interdépartemental de gestion de l'Allagnon, de la fédération de pêche du Cantal, du Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne

Perspective

- réalisation d'une noue pluviale, véritable corridor entre mare et étang (terrassement, déplacement de clôture, apport de compost, préparation du sol, récupération de plants de typhas, joncs, frêne et saule, sciage de bordures pour l'approvisionnement en eau de la noue)

- développement en parallèle de la trame verte avec plantations de haies sur l'exploitation

- optimisation de la filtration des effluents du (nouveau) bâtiment de l'exploitation par un lagunage, en sortie des bassins de filtration et en amont de l'étang

- développement du site internet dédié lycee-environnement-stflour.fr

Partenariats techniques/financiers

Communauté de commune de Saint-Flour, Syndicat interdépartemental de gestion de l'Allagnon (SIGAL), Fédération de pêche du Cantal, Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne, Conseil régional,

Agences de l'eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne (partenaires indirects)

Communauté de commune de Saint-Flour, Syndicat interdépartemental de gestion de l'Allagnon (SIGAL), Fédération de pêche du Cantal, Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne, Conseil régional,

Agences de l'eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne (partenaires indirects)

Fichier : fichierinitiative1_projet_noues_parking.png

Télécharger

Fichier : fichierinitiative2_projet_batiment_exploitation.pdf

Télécharger

Lien vers vidéo de présentation (1)

http://dai.ly/x4cblam

Vidéo de présentation (1)

StFlour_2016 par eau-ea

StFlour_2016 par eau-ea

Aménagement hydraulique agricole au Bénin (Gouville - Eure)

Nom de la structure

EPL de l'Eure (CFA de Chambray)

Téléphone

02 32 35 61 90

Contact (courriel)

anthony.letellier@educagri.fr

Contact2 (courriel)

emmanuel.bon@educagri.fr

Site Web

http://www.eplea-eure.educagri.fr/

Code postal

27240

Ville

Gouville

Département

Eure

Type d'initiative

- international

Contexte

Dans le cadre du MIL (Module d'Initiative Locale) et du PIC (Projet d'Initiative et de Communication) du BTS GEMEAU (Gestion et Maîtrise de l'Eau) en alternance, les apprentis du CFA de Chambray portent un projet hydraulique d'aide au développement dans la région de Comé au Bénin, en partenariat avec le CCFD (Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement).

Dans le cadre du MIL (Module d'Initiative Locale) et du PIC (Projet d'Initiative et de Communication) du BTS GEMEAU (Gestion et Maîtrise de l'Eau) en alternance, les apprentis du CFA de Chambray portent un projet hydraulique d'aide au développement dans la région de Comé au Bénin, en partenariat avec le CCFD (Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement).

Objectif

Mettre en place un projet de solidarité internationale ayant pour objectif la conception et la réalisation d'un système d'acheminement et d'irrigation.

Mettre en place un projet de solidarité internationale ayant pour objectif la conception et la réalisation d'un système d'acheminement et d'irrigation.

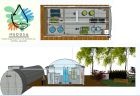

Description de l'action

Les installations permettent de prélever l'eau (forage, pompage), de la stocker (château d'eau) et de l'acheminer jusqu'aux parcelles de terre fertile destinées à la culture maraîchère.

Elles permettront aux bénéficiaires du projet de produire des cultures maraichères qu'ils pourront consommer ou vendre durant la saison sèche. Cela permettra aussi de développer à échelle réduite une ou plusieurs techniques d'irrigation. Ces dernières serviront de tests. Les producteurs de la région pourront ensuite choisir la solution convenant le mieux à leurs parcelles et à leurs productions. De plus, les installations sont construites grâce à des matériaux locaux, permettant ainsi l'entretien et la reproduction. Ce choix, validé par nos partenaires, permettra au projet de s'ancrer dans le long terme.

Les installations permettent de prélever l'eau (forage, pompage), de la stocker (château d'eau) et de l'acheminer jusqu'aux parcelles de terre fertile destinées à la culture maraîchère.

Elles permettront aux bénéficiaires du projet de produire des cultures maraichères qu'ils pourront consommer ou vendre durant la saison sèche. Cela permettra aussi de développer à échelle réduite une ou plusieurs techniques d'irrigation. Ces dernières serviront de tests. Les producteurs de la région pourront ensuite choisir la solution convenant le mieux à leurs parcelles et à leurs productions. De plus, les installations sont construites grâce à des matériaux locaux, permettant ainsi l'entretien et la reproduction. Ce choix, validé par nos partenaires, permettra au projet de s'ancrer dans le long terme.

Utilisation pédagogique

Le projet est partie prenante de la formation BTSA (module MIl et PIC), et évalué en tant que tel

Le projet est partie prenante de la formation BTSA (module MIl et PIC), et évalué en tant que tel

Autre valorisation

- Site internet

- conférence de restitution au retour du séjour

- réalisation d'un documentaire (sur place)

Calendrier

2010-2012

2010-2012

Partenariats techniques/financiers

- Comité Catholique contre la Faim et pour le Developpement (CCFD)

- Syndicat agricole "Synergie paysanne" (SYNPA)

- Conseil Régional Haute Normandie

- Collectivités locales

- Entreprises privées

Biodiversité et irrigation dans les territoires ruraux de Vaucluse (Carpentras -Vaucluse)

Nom de la structure

LEGTA Carpentras

Téléphone

04.90.60.80.80

Contact (courriel)

alain.nicolas@educagri.fr

Site Web

http://campus.louisgiraud.online.fr

Code postal

84200

Ville

Carpentras

Département

Vaucluse

Type d'initiative

- animation territoire/classe d'eau

- milieu naturel

Contexte

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention-cadre entre la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche, l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture et l'Union nationale des CPIE.

En Provence, le développement de l'irrigation a permis la création d'un réseau dense de canaux qui ont fortement contribué au développement de l'agriculture et indirectement à la création d'un paysage et de milieux spécifiques : les haies, les roselières, les labyrinthes de petits canaux, contribuent fortement à la singularité des paysages agricoles en Provence et à la biodiversité locale. Aujourd'hui, les mutations économiques, sociales et techniques liées à la recherche d'économies d'eau transforment les pratiques traditionnelles d'irrigation.

Les rôles positifs et négatifs sur les paysages et milieux naturels des ouvrages hydrauliques restent donc aujourd'hui à mieux connaître de manière globale et surtout à mieux faire connaître au niveau des décideurs, des agriculteurs, des gestionnaires de territoire, et auprès des habitants. Une prise de conscience collective est nécessaire pour pérenniser les pratiques traditionnelles d'irrigation, favoriser ses impacts positifs et minimiser ses impacts négatifs.

Dans ce contexte, le CPIE des Pays de Vaucluse, la Chambre d'Agriculture de Vaucluse et le Lycée Agricole Louis Giraud de Carpentras-Serres ont proposé le projet « Biodiversité et irrigation en Vaucluse» visant à mieux prendre en compte la biodiversité et le paysage dans l'entretien et l'utilisation des canaux d'irrigation et de drainage, et faire connaître le lien entre irrigation et biodiversité.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention-cadre entre la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche, l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture et l'Union nationale des CPIE.

En Provence, le développement de l'irrigation a permis la création d'un réseau dense de canaux qui ont fortement contribué au développement de l'agriculture et indirectement à la création d'un paysage et de milieux spécifiques : les haies, les roselières, les labyrinthes de petits canaux, contribuent fortement à la singularité des paysages agricoles en Provence et à la biodiversité locale. Aujourd'hui, les mutations économiques, sociales et techniques liées à la recherche d'économies d'eau transforment les pratiques traditionnelles d'irrigation.

Les rôles positifs et négatifs sur les paysages et milieux naturels des ouvrages hydrauliques restent donc aujourd'hui à mieux connaître de manière globale et surtout à mieux faire connaître au niveau des décideurs, des agriculteurs, des gestionnaires de territoire, et auprès des habitants. Une prise de conscience collective est nécessaire pour pérenniser les pratiques traditionnelles d'irrigation, favoriser ses impacts positifs et minimiser ses impacts négatifs.

Dans ce contexte, le CPIE des Pays de Vaucluse, la Chambre d'Agriculture de Vaucluse et le Lycée Agricole Louis Giraud de Carpentras-Serres ont proposé le projet « Biodiversité et irrigation en Vaucluse» visant à mieux prendre en compte la biodiversité et le paysage dans l'entretien et l'utilisation des canaux d'irrigation et de drainage, et faire connaître le lien entre irrigation et biodiversité.

Objectif

- faire, dans le cadre d'une recherche action, un état des lieux des connaissances sur la biodiversité et les modes actuels de gestion des canaux

- présenter les pratiques et les actions à mettre en oeuvre pour le maintien et l'amélioration de la bio-diversité

- valoriser les résultats obtenus et sensibiliser les différents acteurs du territoire et les habitants à la connaissance et la préservation de la biodiversité et des paysages dans les canaux d'irrigation.

Description de l'action

- Collecte d'informations : recherche bibliographique, rencontre d'acteurs (mise en place d'une série de grilles d'entretiens)

- Inventaire de terrain : à travers une initiation pédagogique, identification des enjeux en terme de biodiversité, remarquable ou ordinaire sur les sites retenus

- Réunion de restitution des résultats des diagnostics, co-animée par la Chambre d'Agriculture, le CPIE et le Lycée Agricole et valorisant les travaux (relevés de terrain, entretiens) des élèves et étudiants

- réalisation d'une plaquette d'information sur « Biodiversité et irrigation »

Utilisation pédagogique

Au total plus de 20 sorties ont été faites sur différentes sections du canal de Carpentras.

Toutes les classes ont participé : Seconde générale, 1ere STAV AVE, BTS 1 & 2 SER, BTS 1 AP.

- Pendant la période d'octobre à décembre les inventaires de la faune (pêches électriques avec l'Université de Provence), de la flore et du paysage ont été effectués.

- Sur la seconde période de Janvier à Mars les élèves et étudiants ont travaillé sur l'identification, la classification, des espèces présentes. Ils ont également travaillé sur le canal et son environnement historique, culturel et social.

Ils ont préparé des synthèses pour la journée de rendu du 7 avril 2011.

Au total plus de 20 sorties ont été faites sur différentes sections du canal de Carpentras.

Toutes les classes ont participé : Seconde générale, 1ere STAV AVE, BTS 1 & 2 SER, BTS 1 AP.

- Pendant la période d'octobre à décembre les inventaires de la faune (pêches électriques avec l'Université de Provence), de la flore et du paysage ont été effectués.

- Sur la seconde période de Janvier à Mars les élèves et étudiants ont travaillé sur l'identification, la classification, des espèces présentes. Ils ont également travaillé sur le canal et son environnement historique, culturel et social.

Ils ont préparé des synthèses pour la journée de rendu du 7 avril 2011.

Autre valorisation

HTTP://WWW.CPIE.FR/IMG/PDF/ACTIONAGRI_BIODIVERSITEUNCPIEVFWEB.PDF

- plaquette (cf. à télécharger)

- pages web :

HTTP://WWW.CPIE.FR/IMG/PDF/ACTIONAGRI_BIODIVERSITEUNCPIEVFWEB.PDF

Calendrier

2010-2011 (action réalisée)

2010-2011 (action réalisée)

Perspective

- étude de faisabilité d'un guide des bonnes pratiques destiné à être édité et diffusé auprès de l'ensemble des gestionnaires d'ouvrages hydrauliques du Vaucluse

- créer ou renforcer un volet «biodiversité» dans les contrats de canaux proposés par l'Agence de l'Eau et la Région aux gestionnaires d'ouvrages hydrauliques

- contribuer au schéma régional de cohérence écologique en enrichissant les données sur la trame verte et bleue en Vaucluse

Partenariats techniques/financiers

techniques :

- Canal de Carpentras

- Université de Provence

- Chambre d'agriculture de Vaucluse

- Centre méditerranéen de l'environnement

financiers :

- Conseil régional PACA

- Centre méditerranéen de l'environnement

techniques :

- Canal de Carpentras

- Université de Provence

- Chambre d'agriculture de Vaucluse

- Centre méditerranéen de l'environnement

financiers :

- Conseil régional PACA

- Centre méditerranéen de l'environnement

Fichier : fichierinitiative1_plaquette_biodiv_irrigation.pdf

Télécharger

Changements climatiques et végétaux : Quelles réponses scientifiques et techniques ? (Angers - Maine-et-Loire)

Nom de la structure

EPLEFPA Angers le Fresne

Téléphone

02 41 68 60 00

Contact (courriel)

anne.hersent@educagri.fr

Contact2 (courriel)

eric.duclaud@educagri.fr

Contact3 (courriel)

lionel.gonzales@educagri.fr

Code postal

49000

Ville

Angers

Département

Maine-et-Loire

Type d'initiative

- animation territoire/classe d'eau

- économie d'eau

- risques

Contexte

L’exploitation horticole du lycée du Fresne ainsi que les producteurs du territoire doivent faire face depuis plusieurs années aux conséquences du changement climatique et notamment au manque d’eau. Cette problématique est récurrente et s’aggrave. Les interrogations quotidiennes des apprenants dans nos cours, les inquiétudes exposées des professionnels lors de visites montrent que le manque d’eau est un sujet prégnant. Au-delà de ces constats, le SAGE nous engage dans cette démarche de concertation. Ainsi, nous devons mettre en place des projets collectifs et structurants...

Objectif